令和6年度 第2回 さとやま未来円卓会議 開催レポート

みなさんこんにちは。

今回は、令和7年1月23日に広島市内で開催された「令和6年度 第2回 さとやま未来円卓会議」の事後レポートをお届けします。

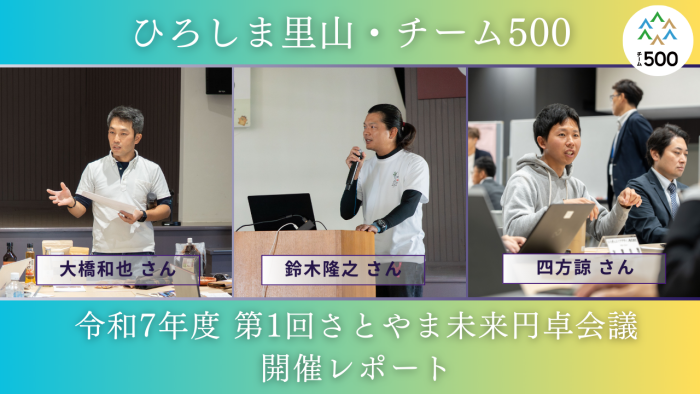

〈3名の登壇者による発表と意見交換を実施〉

今年度2回目となる円卓会議では、チーム500登録者3名による課題解決に向けた取り組みや、構成団体に求める支援内容の発表が行われました。その後、登壇者ごとに3つのグループに分かれ、構成団体の方々と意見交換を実施しました。

▶ 円卓会議の様子はこちら(動画)

https://youtu.be/AosDv_pbJss?si=XKp2kf3adn5fhQWu

【1人目:三原市大和町 吉岡 康仁 さん】

三原市大和町で、地域の農地や人々の暮らし、そして文化を守るべく「コメサンタプロジェクト」を展開。田植えや稲刈り、収穫祭を通じて、地域住民と県内外の人々を繋ぎ、農業体験を入口にしたコミュニティづくりを推進しています。

広島市立大学や三育学院の生徒も参加する田植え体験や、「コメサンタフェス」と題した収穫祭では、音楽や地元文化と融合したイベントを実施。次世代へ農業の価値や地域文化を継承する取り組みを続けています。これらの活動資金はクラウドファンディングを通じて調達し、地域と都市部をつなぐ新たな関係性も築いています。現在は、お米の定期便「お米のサブスク」を運営し、農家を支える新たな収益モデルの構築に取り組んでいます。

発表では、このサブスクのさらなる魅力向上や収益性アップを目指し、新規入会率の向上や退会率の低下、利用者に継続してもらうための体験価値向上について、構成団体からの具体的なアイデアを求めました。

【2人目:三次市 藤井 皇治郎 さん】

三次市を拠点に、「薪」の持つ可能性を活かした持続可能なエネルギー事業を展開中。煮炊きや暖房、災害時の備えとして多用途に使える薪を提供し、地域の暮らしを支えるとともに、環境にやさしいライフスタイルの普及に取り組んでいます。

原木を丁寧に乾燥・加工し、毎年約300家庭分の薪を商用として供給。薪の炎が持つ遠赤外線効果や自然の香り、炎の揺らめきによる癒しの力も評価され、安芸高田市のふるさと納税返礼品としても認定されています。

活動の持続性を高めるため、現在は法人化を視野に体制整備を進めています。また、地域の山に足を踏み入れ、将来的なエネルギー自給を見据えた挑戦も始まっており、それに対応する組織体制の構築も重要な課題となっています。

発表では、地域防災意識の啓発と薪の普及を両立させた、持続可能なビジネスモデルの構築についてアドバイスを求めました。

【3人目:東広島市 守分 勇馬 さん】

東広島市で、農業に関わる人を応援することを目指し、農業資材の販売や営農指導に取り組んでいます。加えて、規格外農産物の流通を促進する活動も展開。見た目の理由で市場価値が下がってしまう規格外野菜を、品質重視の消費者や飲食店とマッチングさせ、農家の収益向上と食品ロス削減を実現しています。

また、購入者と農家をつなぐ「農家応援隊」というコミュニティも形成し、農業や地域課題への理解と関心を高める仕組みづくりを進めています。単なる“モノの流通”にとどまらず、人と人のつながりを生む“規格外”の輪を地域内外に広げています。

現在は、この規格外農産物の販売事業をさらに強化し、事業の持続性と成長を見据えた戦略の検討を進めています。発表では、物流支援体制の構築、販売先の確保、「けわりも」の認知度向上・ブランド力強化について、具体的なアイデアを構成団体に求めました。

【構成団体との意見交換】吉岡さんグループ

お米のサブスクの魅力向上と収益基盤の強化をテーマに、活発な意見交換が行われました。企業からの引き合いはあるものの、供給力の不足が大きな課題として挙がり、まずは大口取引先の確保と安定した供給体制の整備が必要との声が多く出されました。そのために、JAとの連携強化や、JC(青年会議所)への参加を通じたネットワーク拡大、地域飲食店との取引拡大といった具体的なアクションの提案がありました。

サブスクを継続してもらうための工夫としては、「精米器セットのレンタル」など体験価値を高める取り組みの検討も挙がり、ユーザーが楽しみながら続けたくなる仕組みづくりの必要性が共有されました。また、発信については「コメ農家あるある」などの短いSNS投稿やYouTube動画の活用が提案され、無理なく続けられる情報発信でブランド認知とファンづくりを進めていく方針が示されました。

さらに、「体験イベントに参加した人が、その後サブスクに登録していない」という点に関しては、イベント参加者向けに提携飲食店での割引を提供するなど、アフターサービスの導入によって、サブスク登録への導線を強化してはどうかという意見も出されました。

【構成団体との意見交換】藤井さんグループ

意見交換では、薪の活用を広げ、事業の持続性や収益性を高めるために、具体的なアイデアが多数出されました。 まず、薪を「防災資源」として位置づけ、自治体や公民館など公共施設への備蓄体制を構築する仕組みについて可能性が示唆され、地域防災との連携を見据えた活用の方向性が話題となりました。

供給体制の面では、薪の生産工程を分業化し、空き家やバイオ発電の熱を活用した乾燥システムを導入する案が出され、生産効率の向上と持続可能な体制づくりへの糸口が共有されました。 販売に関しては、リフォームフェアへの出店やEC販売の強化、企業版ふるさと納税を活用した販路拡大策が挙げられ、販路開拓の多様な可能性について意見が交わされました。

また、体験型マーケティングの展開として、薪ストーブ体験イベントや飲食店・サウナ事業者との連携による体験機会の提供が有効ではないかという提案があり、利用シーンの拡大による需要喚起の可能性が示されました。さらに、まつぼっくりや端材を活用したアップセル商品の開発により、薪関連商品の収益性を高めていく方策も話題となりました。

【構成団体との意見交換】守分さんグループ

農業資材販売事業を軸に、生産者の課題解決と新たな販路の開拓を進めていくために、多様なアイデアが出されました。まず、JAと競合しない市場を狙いながら資材販売を展開し、販路を広げていく戦略について可能性が示唆され、既存の流通に依存せずに強みを活かす方向性が話題となりました。また、営農指導者としての立ち位置を明確にし、生産者との信頼関係を構築することで、ネットワークを拡充していく重要性が共有されました。さらに、新規就農希望者に対しては、資材提供に加え、補助金活用のサポートや、農業体験の場を提供することで、学びの機会を創出し、農業参入を後押しする具体的な支援策の提案もありました。

販売面では、消費者ニーズを把握し、道の駅や産直施設での直販、飲食店・加工会社との連携を強化することで、規格外野菜を有効活用しながら販売機会を拡大していく可能性が議論されました。加えて、ECサイトやふるさと納税、カット・冷凍野菜の供給など、BtoB・BtoC両面での展開の幅も示されました。

この日、外部アドバイザーからは具体的な取引先の紹介もあり、販路開拓に向けた実践的なサポートの機会が提供されました。これらの意見を通じて、消費者のニーズに応えることで、生産者の行動変容を促し、資材販売と規格外野菜の流通を連携させた新たな農業支援モデルの可能性が、多角的な視点から示されました。

さとやま未来円卓会議終了後の進捗

吉岡さんの進捗とその後の動き

構成団体からアドバイスのあった地域内の団体との連携を模索しましたが、今回は時間的な制約によりマッチングには至りませんでした。ただし、今後の展開に向けたネットワーク構築のきっかけとなり、今後の動きに繋がる重要な一歩となりました。

また、これまで取り組んできた「ソフト面」の充実に加え、「ハード面」の企画にも着目。たとえば、精米器のセットレンタルなど、ユーザーの利便性を高めるアイデアを通じて、サブスクの新たな魅力づくりを検討中です。精米の手間を減らすことによって、利用者が継続しやすくなる仕組みが見えてきました。

供給面では、耕作放棄地をコメサンタ(吉岡さん)に預けたいという申し出が増えており、今後、安定した供給体制の基盤としてこれらの農地をどう活用するか、具体的なアクションを検討中です。サブスクの収益性・持続性を高めるための取り組みが、着実に進んでいます。

藤井さんの進捗とその後の動き

意見交換会の後、薪の備蓄システム構築に関するアドバイスを受け、構成団体との面談を実施。県との連携による取り組みの可能性について、今後の展開を見据えた意見交換が行われました。

地域防災と薪の活用をどのように結びつけていくかが議論の焦点となり、地域資源の新たな活用法として、薪の可能性を検討中です。また、外部アドバイザーとの対話では、Jクレジット制度の活用について意見が交わされ、薪を使った環境配慮型の取り組みについても、新たな可能性を模索しています。

守分さんの進捗とその後の動き

意見交換会の後、外部アドバイザーから紹介された取引先4者との商談・面談を実施し、販路拡大に向けた具体的な動きが始まっています。

まず、とうもろこし・きゅうり・ぶどうの仕入れに課題を抱えるバイヤーへの提案活動を開始。複数の生産者への提案を進めている段階です。また、需要を抱える実需者のニーズを把握しながら、生産者への集荷・作付提案を実施。同時に、生産者側から寄せられる買取希望品目についても、営業提案を並行して進めています。

意見交換会で得た気づきを活かし、需要と供給の両面から新たなマッチングの可能性を模索しながら、販路拡大の取り組みが着実に動き出しています。

編集後記

今回の意見交換を通じて、構成団体や外部アドバイザーの皆さんからの助言や視点によって、新たな気づきが多く生まれました。その気づきを受け、登壇者の皆さんは自らの想いや活動を見つめ直し、次のステップへと確実に前進していると思います。

それぞれの地域で挑戦を続ける実践者の歩みを、今後もチーム500では応援していきます。これからの取り組みに、ぜひご注目ください。