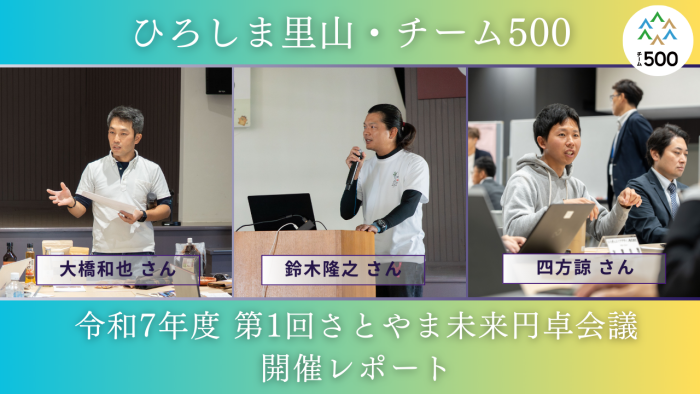

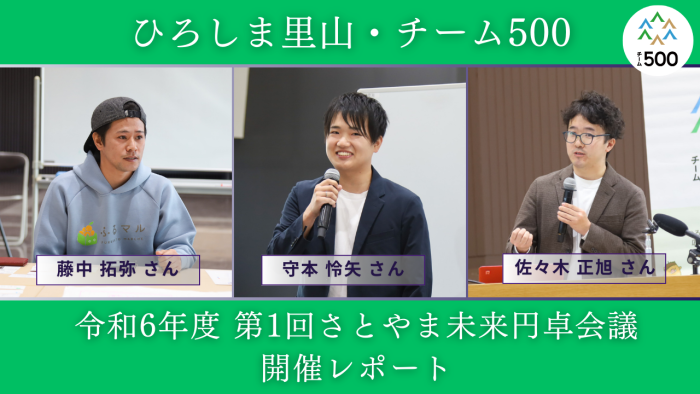

令和6年度 第1回さとやま未来円卓会議 開催レポート

みなさんこんにちは。 今回の記事は、令和6年11月7日に広島市内で行われた「令和6年度第1回さとやま未来円卓会議」の事後レポートをお届けいたします。

〈3名の登壇者の発表と意見交換を実施〉

今年度1回目の円卓会議では、チーム500登録者3名の課題解決に向けた取組や構成団体に求める支援などの発表後、登壇者ごとに3つのグループに分かれて構成団体の方々とともに意見交換を実施しました。

【1人目:大崎上島町 藤中 拓弥 さん】

大崎上島で柑橘農家を営みながら、IT技術を活用して売上向上の方法を模索しました。その経験を活かし、産直ECプラットフォーム「全国ふるさとマルシェ」を開発しました。

「IT×農業」を軸に、地方の一次産業者が直面する課題解決に取り組んでいます。ITリテラシーが高くない農家でも気軽に参入できる「全国ふるさとマルシェ」のほか、人材不足の解消を目指すマッチングプラットフォームも展開しています。

今後は、新たな地方ファンマーケティングの構築を目標に掲げています。中長期的な自治体との連携や産地コーディネーターの育成が課題であり、双方にとって最適な調整方法を模索しています。

発表では、自治体との調整方法やユーザー獲得のための意見が求められました。

【2人目:江田島市 守本 怜矢 さん】

瀬戸内海の島嶼部を対象とした不動産事業を計画しています。仲介業務や売買・賃貸事業に加え、建築設計の経験を活かしたワンストップ相談体制を構築中です。また、地域住民である先輩移住者との連携による「センパイ制度」を導入し、現地案内をセンパイが担当する仕組みを目指しています。

しかし、不動産業者が少ない島嶼部では、空き家がうまく流通しない状況が続いています。そのため、「センパイ制度」を活用した新たな不動産流通モデルの構築が求められています。

発表では、「センパイ役」や「仕組みづくり」に関するアドバイスが求められました。

【3人目:呉市大崎下島 佐々木 正旭 さん】

広島県大崎下島でケーキ屋を営み、地元産の柑橘を使用したお菓子や加工品を製造・販売しています。2023年6月に菓子工房を設立し、2024年5月には販売店舗をオープンしました。直接販売に加え、ECサイトでの販売も展開しています。

今後は、安定した経営基盤を築くことを目指しています。特にECサイトを活用し、都市部の顧客層を開拓することで事業の拡大を図る計画です。また、地理的な特徴を活かしたブランディングにより、持続可能なビジネスモデルを構築し、地域経済の活性化に貢献することを目標としています。

課題としては、売上の波や集客の安定化が挙げられます。特に通販事業へのシフトや、ターゲット層である40~50代女性への効果的なアプローチについてのアドバイスが求められました。

〈3名それぞれの課題を軸にした構成団体との意見交換〉

今回は、構成団体を登壇者ごとにグループ編成し、グループごとに登壇者と意見交換を行う時間を設けました。ファシリテーター主導のもと、構成団体の皆さんに意見や助言を付箋で書き出してもらうワークショップ形式で実施しました。

■ 藤中さんグループ

【構成団体との意見交換】

意見交換を通じて、登壇者自身も地域おこし協力隊を活用したコーディネーター制度の可能性を改めて見直し、その重要性を再認識しました。協力隊員が地域に根付き、自立・活躍するためには、スキル育成やブランド発信の強化が不可欠であることに気づきました。

また、ビジネスモデルの整理を進める中で、協力隊の募集段階から関与するスキームへの変更がより効果的であると発見しました。さらに、EC活用のコンサル提供や自治体との連携を通じて、一次産業を副業として活用できる新たなビジネス機会を創出する重要性も明確になりました。

加えて、大崎上島の成功モデルを他地域で再現できるかを検証する中で、東広島に物流拠点を設立する意義を改めて実感しました。これにより、地域資源の流通が円滑になり、広範な地域活性化につながる可能性があると考えられます。

【登壇者 事後コメント】

地域おこし協力隊を活用したコーディネーター制度の重要性を改めて感じました。隊員が3年後も地域に根付き、地域商社として自立・活躍できる仕組みづくりが鍵だと思います。そのためには、映像制作や販売活動などのスキルをしっかり育成し、地域資源を活かしたブランド発信を強化することが大切です。今後も自治体や地域の方々と連携しながら、より実践的な形に落とし込んでいけたらと思います。

■ 守本さんグループ

【構成団体との意見交換】

登壇者が構成団体の方々に対し、事業の課題を明確にするため、批判的な視点でのコメントを求め、それを踏まえた議論が展開されました。その中で、業務の簡略化と持続可能な仕組みづくりに関するアドバイスがあり、事業の方向性を見直すきっかけとなりました。

特に、不動産事業において「センパイ」が、例えば鍵の受け渡しに特化することで負担を軽減し、事業の健全化を図る視点が共有されました。また、オンラインに特化した田舎専門の全国ネットの不動産会社を目指し、地域ごとの特性を活かしながら空き家流通の効率化を進める可能性についても議論が深まりました。

こうした意見交換を通じて、デジタル技術の活用や制度設計の工夫が、地域課題の解決に向けた重要な要素であることが改めて浮き彫りになりました。

【登壇者 事後コメント】

「センパイ制度」の運用では、業務の簡略化や地域経済を循環させる仕組みづくりが重要だと感じました。また、商工会議所青年部などをはじめ、地域との連携を深め、リアルな意見を収集し、実践的で持続可能なモデルに育てていきたいと考えています。地域に根差した先輩移住者の活動が、より自然に広がるような仕組みを構築し、地域の課題解決に貢献していきたいです。

■ 佐々木さん グループ

【構成団体との意見交換】

商品の魅力をどのように伝え、ブランドを確立していくかについて議論が交わされました。試食を通じて商品の風味やおいしさが直接伝わることの重要性が再認識され、特に規格外の柑橘をふんだんに使用することで生まれる果実感や自然な味わいが構成団体から高く評価されました。

ただ、商品の背景にあるストーリーを十分に発信できていない点が課題として指摘され、ブランド作りにおいて「誰が・なぜ作っているのか」を伝えることが、消費者の共感につながる重要な要素であることが浮き彫りになりました。加えて、インターネット販売を強化するためには、島の外での認知を広げる必要があるという意見があり、広島市内などでの販売機会の紹介が行われました。

【登壇者 事後コメント】

ブランド作りや商品開発、ストーリー性の重要性を改めて実感しました。学生や地域との連携、体験の提供なども取り入れながら、地道に取り組んでいきたいです。また、『自然体で伝える』ことを意識し、ターゲット層にしっかり届ける仕組みを少しずつ整えていきたいと考えてます。

〈円卓会議を振り返って〉

今回の円卓会議では、登壇者の熱意が伝わり、各グループで白熱した議論が展開されました。登壇者が抱える課題に対し、構成団体の視点から多角的な意見が交わされ、実践的なアイデアが生まれる場となりました。

また、会議終了後も構成団体の方々との意見交換が続き、新たな気づきや今後の連携の可能性が広がりました。これからの登壇者のさらなる活躍が楽しみです。

▶︎ さとやま円卓会議 開催の様子(動画)はこちら

https://youtu.be/G1J544y-irE?si=9Q1k5e0kY6Ee9GPA